Séminaire Des outils numériques multimodaux pour l'apprentissage des langues

15h30 - 17h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle des Actes, bâtiment Stendhal Z, rez de chaussée

Dans le cadre de l'action LIDILEM Didactique des Langues et Multimodalité (DLM), nous avons lancé un projet visant spécifiquement à apporter des solutions numériques multimodales (complémentaires aux formations en présentiel). Ce projet réunit le LIDILEM et le laboratoire ICAR de Lyon 2. Ce séminaire sera l'occasion de présenter les applications conçues dans le cadre d'ALeM, mais également les autres applications numériques en lien avec l'action DLM.

Intervenants

Inscriptions

Vidéos du séminaire

Outils présentés

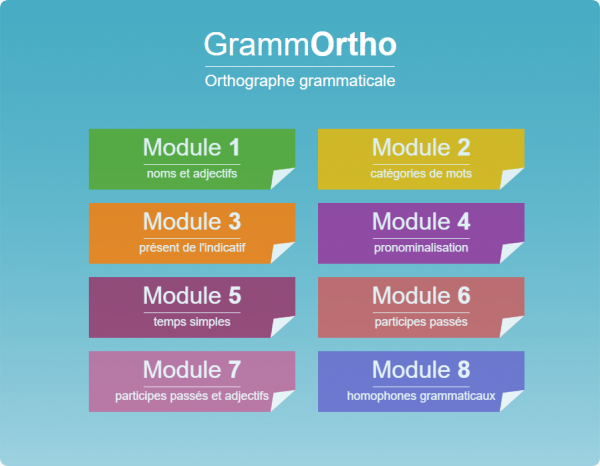

GrammOrtho est une plateforme d’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe à distance, basée sur la Grammaire en Couleur (cf. Laurent, 2014). Une équipe du laboratoire de linguistique et de didactique LIDILEM (dirigée par F. Boch) adapte actuellement les modules GrammOrtho (initialement conçus pour un public d’âge scolaire) à un public adulte.

Ces modules s’adressent à tous les apprenants (L1 ou L2 niveau B1 minimum en français) souhaitant progresser dans ces domaines. Sept modules (sur huit) sont d’ores et déjà disponibles ;

Concernant la démarche pédagogique adoptée, vous trouverez plus d’informations sur cette page.

Ces modules destinés à un public adulte sont actuellement en phase de test au LIDILEM. Si vous souhaitez faire partie des adultes testeurs, n’hésitez pas à prendre contact avec francoise.boch univ-grenoble-alpes.fr (Françoise Boch).

univ-grenoble-alpes.fr (Françoise Boch).

Parmi les outils développés au sein d'ALeM, les principaux sont PhonoDrop, PhonoGraphe et WikiColor.

PhonoDrop est un outil permettant de manipuler des cartes virtuelles phonologiques. Chaque carte représente un phonème, et il est possible de les positionner librement, pour écrire des mots ou du texte sans recourir à la graphie. C’est un moyen de travailler l’oral par la manipulation, avant d’aborder les difficultés de l’écrit.

Le PhonoGraphe est un clavier virtuel en ligne, qui combine un tableau de phonèmes, et un tableau de graphies possibles pour chaque phonème. Chaque phonème est représenté par une couleur unique (issu de l’approche Silent Way, de C. Gattegno). L’écriture d’un mot se fait donc d’abord par le choix d’un phonème, puis d’une graphie parmi les graphies possibles pour ce phonème. Le texte écrit encode donc des information orthographiques ET phonologiques.

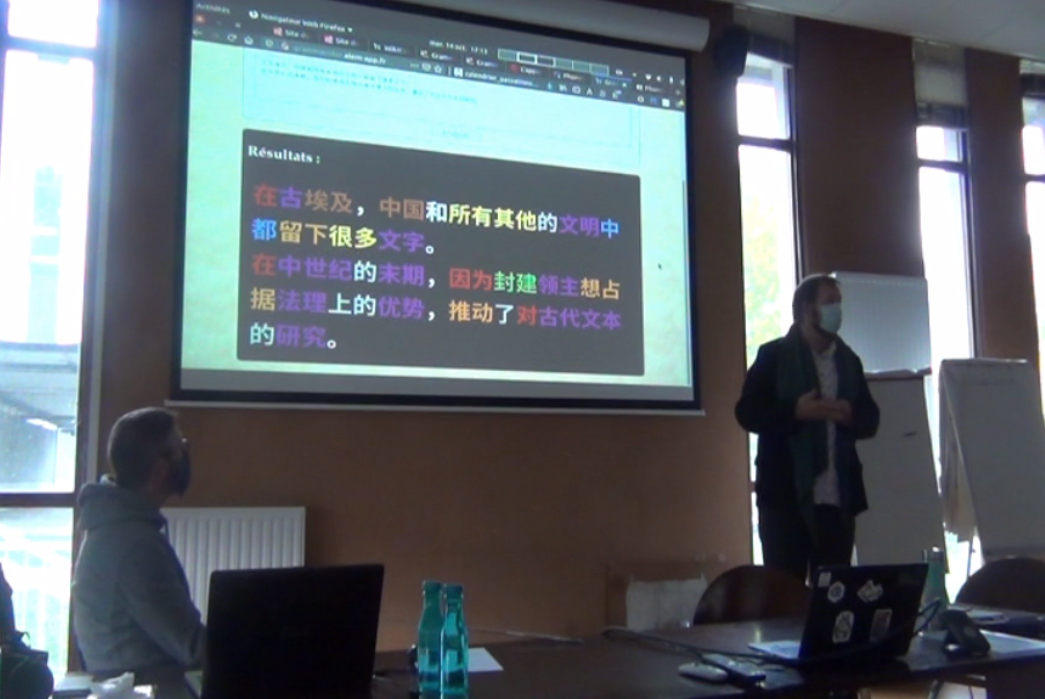

WikiColor est un coloriseur automatique de texte en fonction de la prononciation. Chaque phonème possède une couleur qui lui est unique. Ce type de représentation permet un double encodage : orthographique, par l’enchaînement des lettres, et phonologique, par l’enchaînement des couleurs. Cette technique est très pratique pour entrer dans l’écrit à partir des connaissances à l’oral, autant en langue maternelle qu’étrangère. WikiColor n'est pas un outil pédagogique en soi, mais l'algorithme qui se cache derrière pourrait être utilisé pour générer des activités et des feedbacks.

Un outil dédié à la grammaire en couleur est également en cours de conception. Un prototype tout récent est accessible ici : http://grammacolor.alem-app.fr/

Références bibliographiques :

- Laurent, M. (2014). Les jeunes, la langue, la grammaire. UEPD, tome 1 (grammaire) et tome 2 (orthographe)

Intervenants

Françoise Boch

Sylvain Coulange

Alexandre Do

Yoann Goudin

Émilie Magnat

Lieu

Salle des Actes, Bâtiment Stendhal Z, rez de chaussée

Contact

Sylvain Coulange

sylvain.coulange univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)