Séminaires "Le Silent Way en contexte ASL" (G. Yıldırım) suivi de "Mobiliser la musique pour enseigner l'anglais"

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

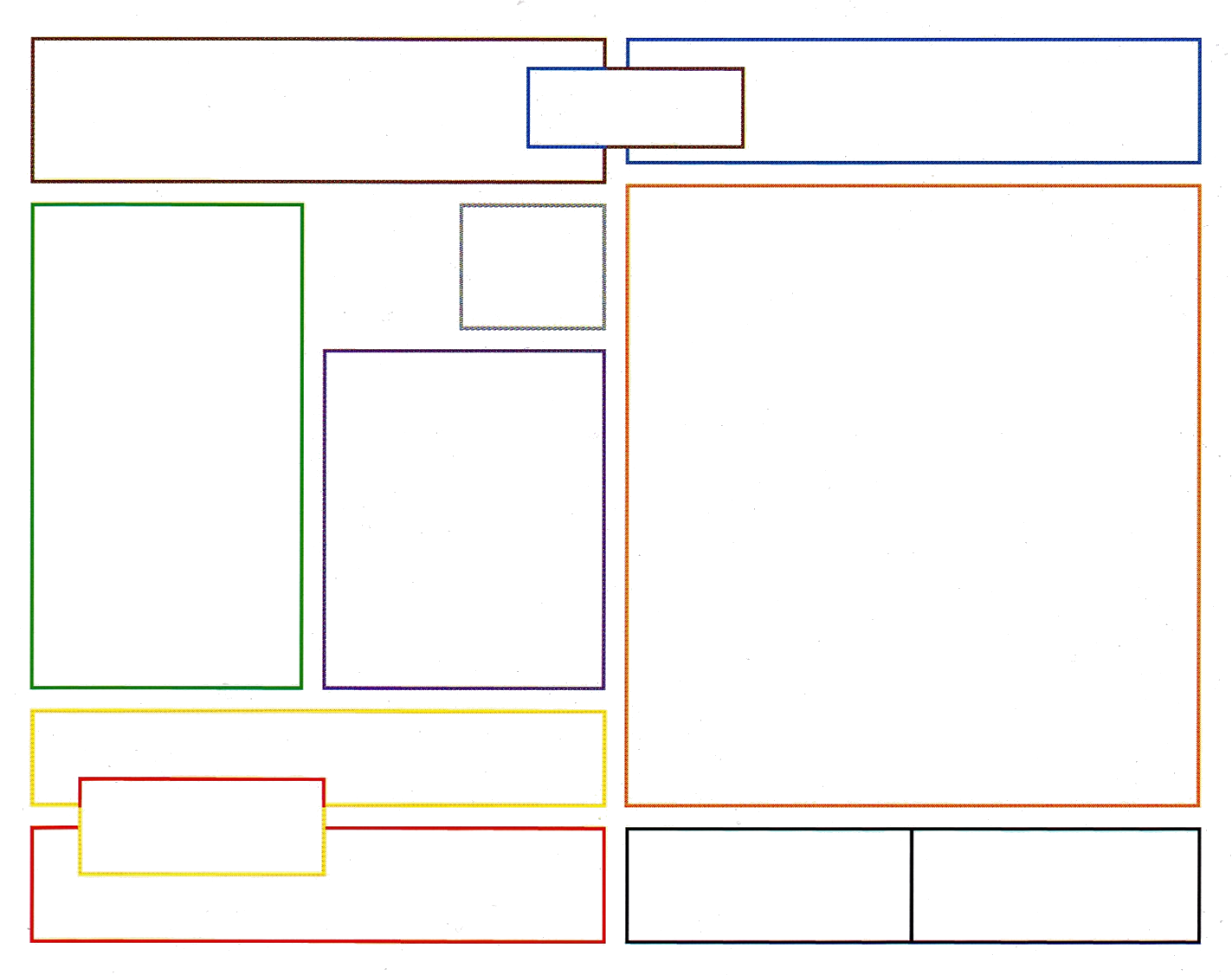

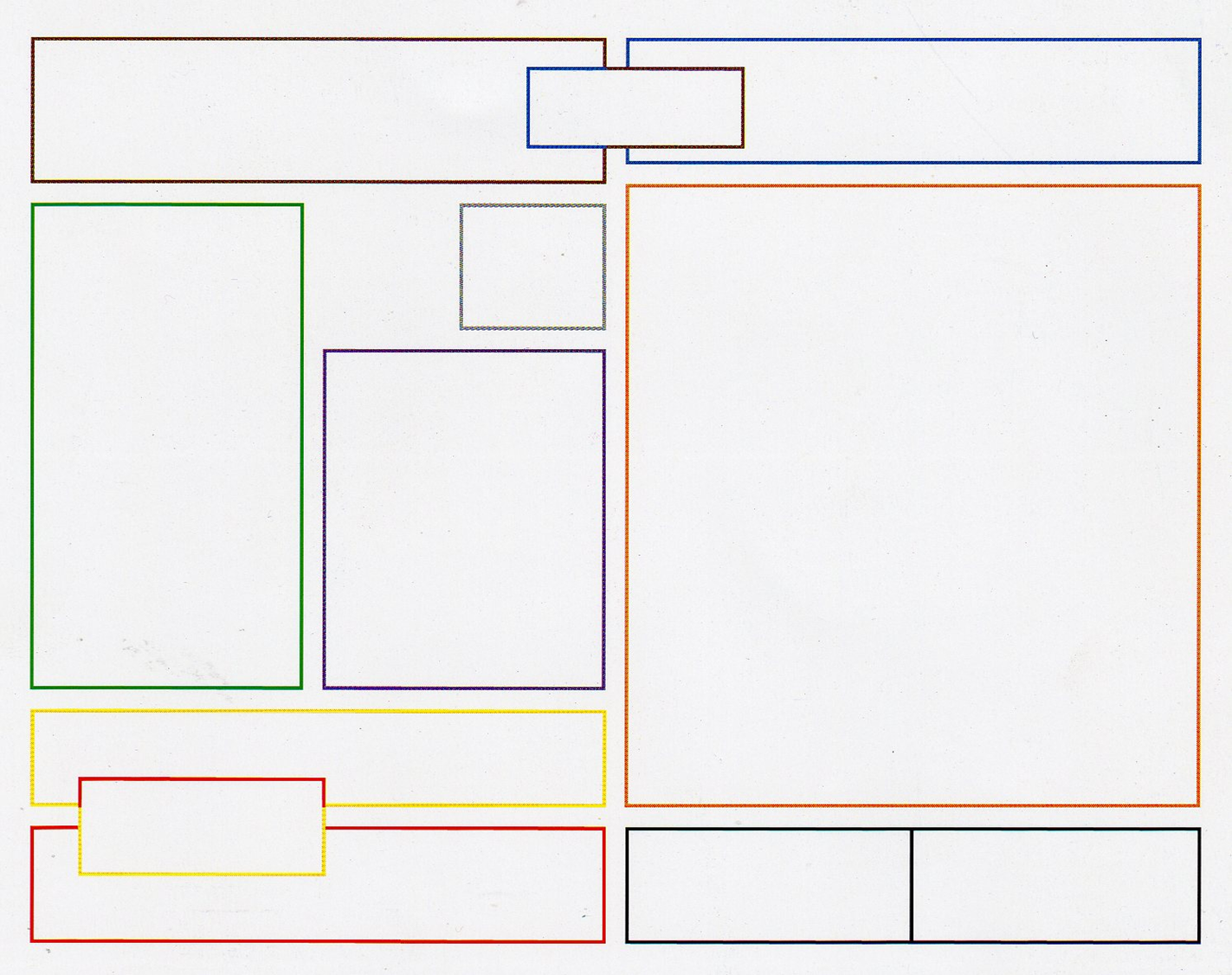

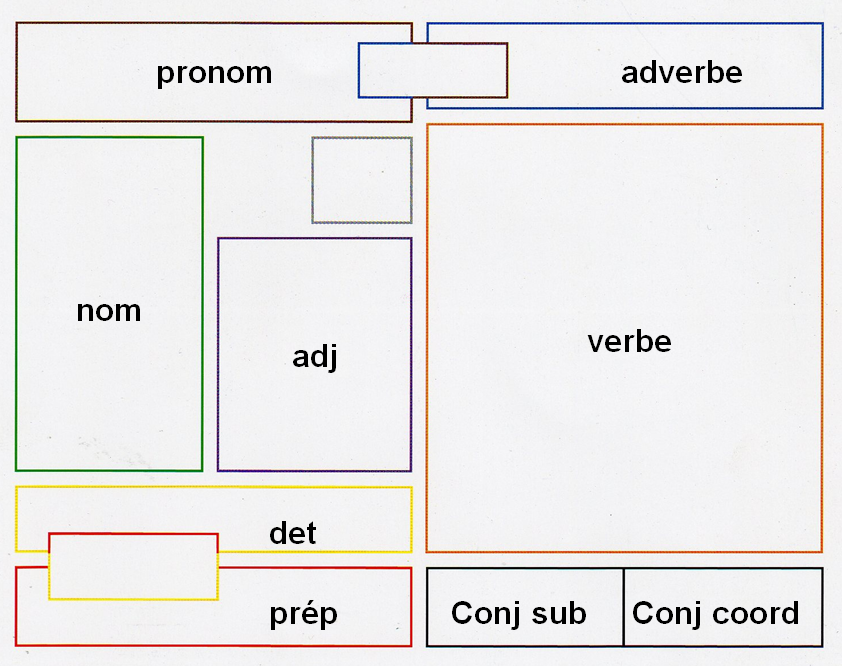

Le Silent Way en contexte ASL

Güler Yıldırım, Formatrice FLE, ODTI

Panneau phonologique du turc avec transcription : panneau_son_couleurs_turc2.pdf

Mobiliser la musique pour enseigner l'anglais

Rebecca Guy, Enseignante d'Anglais à Grenoble INP ; membre de l'équipe THEMPPO (Thématique Prosodie et Production Orale), Innovalangues

Je propose de parler des différents liens entre musique et pédagogie de l'anglais dans mon travail, de l'utilisation de la musique comme matériel culturel pour stimuler les discussions, en passant par la créativité et l'écriture, jusqu'à la mobilisation de la musicalité de l'anglais elle-même pour mieux comprendre et utiliser la langue.

presentation_guy.pdf

Notes du séminaire

seminaire_du_16_janvier_2019.pdf

Intervenants

Güler Yildirim

Rebecca Guy