AG LIDILEM

13h30 à 17h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Auditorium de l'IMAG

Assemblée Générale ordinaire du laboratoire

Ordre du jour (PDF, 522.24 Ko)

Présentation AG (PDF, 4.91 Mo)

13h30 à 17h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Auditorium de l'IMAG

Assemblée Générale ordinaire du laboratoire

Ordre du jour (PDF, 522.24 Ko)

Présentation AG (PDF, 4.91 Mo)

Sur inscription !

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Université Grenoble Alpes, Campus St Martin d'Hères

Salle à préciser

Le Centre des Langues et le LIDILEM organisent conjointement une semaine de stage d'immersion en apprentissage d'une langue nouvelle avec l'approche Silent Way. Cette année, la langue à l'honneur est le japonais.

|

|

|

Ce stage se fixe pour objectif de proposer un double décentrement aux participants à travers un premier contact avec l’approche multimodale Silent Way et plus généralement les principes et outils de la pédagogie GATTEGNO :

Seront également évoqués les problèmes de mise en œuvre concrète de l’approche en classe, de même que seront présentées les solutions développées pour les cours distancialisés.

Merci à tous les participants de cette seconde édition du stage Premier contact Silent Way et pédagogie Gattegno ! Merci encore au Centre des Langues, au Lidilem et au laboratoire ICAR d'avoir rendu ce stage possible. Et merci avant tous aux intervenants : Florian Thibon (ASTER Formation), Naomi Miyoshi (UGA, Service des Langues) et Aurélie Mariscalchi (UGA, Lidilem) !

|

|

|

|

Le stage est gratuit et ouvert à tous. Sont spécialement bienvenus tous les collègues de langues vivantes de toutes les composantes, indépendamment de leur statut, mais également les jeunes chercheurs ainsi que les étudiants de master en didactique. Toute personne intéressée, étudiants, personnels, ou extérieurs à l'université peut participer. Merci de vous inscrire via le lien suivant :

>>> Accéder au formulaire d'inscription <<<

Aucun prérequis en japonais n'est nécessaire. Les personnes ayant déjà des connaissances dans cette langue sont également bienvenus.

Aurélie MARISCALCHI (UGA, Lidilem), Naomi MIYOSHI (UGA, Service des langues), Florian THIBON (ASTER Formation).

Ce stage se fera en présentiel uniquement. La participation à l'ensemble des 5 jours de stage est fortement conseillé, mais une participation partielle peut être envisagée si elle ne dépasse pas 1 jour et demi d'absence, merci de le préciser lors de votre inscription.

| DATES | ÉTAPES | ORGANISATION | ACTEURS |

|---|---|---|---|

| Lundi 15 janvier | Jour 1 (13:30-18:00) |

|

MIYOSHI Naomi, Florian THIBON, Aurélie MARISCALCHI |

| Mardi 16 | Jour 2 (9:00-12:30 / 14:00-17:00) |

|

MIYOSHI Naomi, Florian THIBON, Aurélie MARISCALCHI |

| Mercredi 17 | Jour 3 (9:00-12:30 / 14:00-17:00) |

|

MIYOSHI Naomi, Florian THIBON, Aurélie MARISCALCHI |

| Jeudi 18 | Jour 4 (9:00-12:30 / 14:00-17:00) |

|

MIYOSHI Naomi, Florian THIBON, Aurélie MARISCALCHI |

| Vendredi 19 | Jour 5 (9:00-12:30 / 14:00-17:00) |

|

MIYOSHI Naomi, Florian THIBON, Aurélie MARISCALCHI |

Ce stage

Ce stage est organisé par le Centre Des Langues et le LIDILEM dans le cadre de l’action collective Pédagogies Multimodales

Intervenants

Aurélie MARISCALCHI (UGA, Lidilem),

Naomi MIYOSHI (UGA, Service des langues),

Florian THIBON (ASTER Formation)

Lieu

Campus de St. Martin d'Hères (précisions à venir)

Contact

Sylvain Coulange

sylvain.coulange univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

10h-12h

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle P110 (Bâtiment Stendhal)

Zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95249292003?pwd=ekJ6NmtHbGpYSFNSRi9qTW9nckNYdz09

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle P110 du batiment Stendhal mais aussi sur zoom (https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/4214103715).

De 9 h à 18 h

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle Jacques Cartier • Maison des langues

Un projet linguistique avec un double enjeu social et scientifique

Le projet CapLiPé LSF vise à transposer en LSF, un ouvrage de grammaire de la Langue des Signes Française (LSF) écrit en français Grammaire pratique de la LSF – comprendre, enseigner, apprendre » (Millet et Kobylsanski, UGA Edition , 2023). Cette transposition poursuit un double objectif :

Offrir aux Sourds la possibilité de mieux comprendre leur langue, mais aussi de se doter d’outils linguistiques pour mieux comprendre les langues de façon plus large, tout en constituant un corpus précieux pour l’ensemble des chercheurs, est, à notre sens une mission de l’Université. L'accès à la langue française n'est pas toujours aisé pour une partie de la population sourde. La difficulté est encore décuplée quand il s’agit de s’emparer et de s’approprier des notions linguistiques. Une transposition en LSF des principaux éléments de l'ouvrage Grammaire pratique de la LSF nous parait donc répondre à un besoin fondamental de formation – et d’auto-formation – des publics sourds.

Par ailleurs, cette transposition nous semble également essentielle pour les enseignants spécialisés travaillant auprès d’enfants sourds et qui ont pour objectif de leur transmettre un bagage linguistique. Les supports permettront à ces professionnels d’étayer leurs connaissances scientifiques et leurs pratiques professionnelles.

Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi reconnait d’une part la LSF comme une « Langue de France » et d’autre part, comme la langue permettant un accès à une citoyenneté de plein droit des personnes sourdes signantes.

La Langue des Signes Française a été reconnue que tardivement comme langue à part entière (Loi de 2005) et l’ensemble des outils tant de description de la langue que d’enseignement/apprentissage restent à explorer et élaborer. Cette transposition LSF constitue un corpus inédit à des fins de descriptions diverses :

Les corpus de LSF existent mais, à notre connaissance, aucun projet de transposition d’un ouvrage linguistique reliant un texte en français et sa transposition en LSF n’a encore vu le jour. Ces transpositions sont celles de l’ouvrage mais elles sont accessibles au plus grand nombre. Elles constituent dès lors un corpus accessible à tous, pour étudier un discours métalinguistique en LSF.

Dans le cadre du projet, nous préférons parler de transposition que de traduction, car il ne s’agit pas de traduire mot pour mot le texte français, mais de porter à la connaissance générale les outils fondamentaux nécessaires à la compréhension de la LSF. Cette mise à disposition des savoirs pour les publics sourds s’avère bien plus efficace qu’une traduction littérale, ce qui a d’ailleurs été rappelé récemment par de nombreux Sourds pédagogues, lors du colloque national « Langue des signes, grammaire et iconicité » qui a eu lieu les 2 et 3 décembre dernier à l’Université de Bordeaux.

Olivier De Langhe, traducteur sourd et professeur de LSF s’est proposé pour adapter en LSF les contenus de cette grammaire pratique. Le projet Capsules Linguistiques et pédagogiques LSF (CapLiPé LSF) est le résultat de cette aventure où linguistes, pédagogues sourds et entendants se rencontrent. Ainsi, 40 capsules vidéo des principaux éléments de cet ouvrage ont été réalisés par Mr De Langue pour le Lidilem (Laboratoire Linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles - Université Grenoble-Alpes).

Le pilotage du projet CapLiPé LSF a été assuré par Saskia Mugnier (Enseignante-Chercheure, UGA, Lidilem) et a reçu un financement de la part de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLFL) et de l'Idex UGA.

Affiche et inscription (PDF, 1.45 Mo)

Programme (PDF, 268.99 Ko)

Capsules vidéo

Les capsules vidéo sont disponibles sur l'espace Vidéo-Formation de l'UGA

https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/la-formation/caplipe-lsf-capsules-linguistiques-et-pedagogiques-de-la-lsf/

Elles sont également centralisées sur la plate-forme Cocoon :

https://doi.org/10.34847/cocoon.8c3ebff2-e514-4e0c-bebf-f2e514ae0c93

à partir de 13h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle B323 du bâtiment Stendhal

Il n'est pas rare que les apprenants d’une langue seconde (L2) éprouvent des difficultés à comprendre les conversations informelles entre locuteurs natifs, bien qu’ils lisent et écrivent leur L2 à un niveau très élevé. Pourquoi avons-nous souvent l'impression que notre deuxième langue est parlée beaucoup plus rapidement que la première ? Pourquoi est-il si difficile de comprendre une conversation en L2, même quand tous les mots sont familiers ?

Dans cet exposé, je présente une sélection de mes travaux qui abordent ces questions. À l'aide d'exemples tirés de diverses L2, je montre comment le traitement phonologique dans la L2 diffère de celui de la L1 et j'en examine les conséquences pour les représentations lexicales et l'identification des mots parlés.

Enfin, j’ébauche quelques directions futures qui proposent d’examiner les approches pédagogiques de compréhension orale à l’interface entre phonologie et lexique mental, et l’apprentissage de la variation phonologique et lexicale en L2.

13h30-15h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Amphi 5, Bâtiment Stendhal

zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97627525560?pwd=L3FjME5aOGwvMUFSQWZGWVRtY0dOZz09

Alors que les méthodes mixtes, articulant observations quantitatives et qualitatives, sont désormais relativement bien implantées en linguistique, le domaine de la pragmatique, qui étudie le rapport des mots à leur contexte (linguistique, énonciatif, interactionnel, multimodal), ne s’y aventure encore que timidement. Les efforts de la « pragmatique de corpus », domaine émergeant depuis une petite dizaine d'années, vont dans ce sens, en cherchant à mobiliser les réflexions et outils de la linguistique de corpus pour l’étude de questions relevant de la pragmatique.

13h30 à 15h00

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Rejoignez-nous dans la Grande salle des colloques bâtiment Stendhal et sur Zoom

LIEN ZOOM : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97627525560?pwd=L3FjME5aOGwvMUFSQWZGWVRtY0dOZz09

ID de réunion : 976 2752 5560

Code secret : 481557

Résumé

Si l’« architecteur » réunit à la fois les compétences d’architecte et celles de constructeur, l’étiquette « grand architecteur du discours » (grande architettore del discorso, Nencioni 1984) attribuée à Francesco Guicciardini (1483–1540) en tant qu’auteur de la Storia d’Italia (Histoire (des guerres) d’Italie) paraît plus que justifiée : publié pour la première fois (posthume) en 1561 et traduit aussitôt en français (Guicciardin 1568 ; cf. Piselli/Proietti 2017, pp. 19–56), le texte italien se caractérise par une syntaxe extrêmement complexe, dont les traits fondamentaux ont fait l’objet de nombreuses études (cf., parmi d’autres, Dardano 2017, Mattucci 1991, Mengaldo 2015, Rigon 2007). Or, les résultats des analyses sont régulièrement reliés à la structuration du texte en « livres », « chapitres » et « paragraphes » tels qu’on les trouve dans les éditions modernes (de 1.200 pages environ ; cf. Guicciardini 1971, 1981), tandis que le texte original ne présente qu’une division en 20 « livres ». Ce constat invite dès lors à se demander :

1) quels moyens (au-delà de la division en « livres ») Guicciardini a pu utiliser pour donner une structure à un texte d’une telle ampleur, ces moyens ne pouvant être que d’ordre linguistique,

2) quelles ressources ont été utilisées lors de la traduction en français (1568, 1738, 1996) et

3) comment il est possible de décrire de façon cohérente l’interaction des différents moyens, qui semblent se fondre dans des stratégies de structuration textuelle supérieures, où le tout est plus que la somme de ses parties (cf. Groom 2019, Hoffmann/Bergs 2018).

Références

Dardano, M. (2017) : La prosa del Cinquecento. Studi sulla sintassi e la testualità. Pisa/Roma : Serra.

Groom, Nicholas (2019): « Construction Grammar and the corpus-based analysis of discourses. The case of the way in which construction ». International Journal of Corpus Linguistics 24, pp. 291–323.

Guicciardini, Francesco (1561) : L’Historia di Italia. Fiorenza: appresso Lorenzo Torrentino.

Guicciardin, François (1568) : L’Histoire d’Italie. Translatée … par Hierosme Chomedey. Paris : pour Vincent Norment et Jeanne Bruneau.

Guichardin, François (1738) : Histoire des guerres d’Italie traduite de l’italien. Londres : Chez Paul & Isaac Vaillant.

Guicciardini, Francesco (1971) : Storia d’Italia. A cura di Silvana Seidel Menchi. Torino: Einaudi.

Guicciardini, Francesco (1981) : Opere. Volume secondo/terzo: Storia d’Italia (Libri I–X/XI–XX). A cura di Emanuella Scarano. Torino : Unione Tipografica-Editrice Torinese.

Guicciardini, Francesco (1996) : Histoire d’Italie. Sous la direction de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini. Paris : Laffont.

Hoffmann, Thomas/Bergs, Alexander (2018): « A Construction Grammar Approach to Genre ». CogniTextes 18 (https://doi.org/10.4000/cognitextes.1032).

Matucci, Andrea (1991): Machiavelli nella storiografia fiorentina. Per la storia di un genere letterario. Firenze: Olschki.

Mengaldo, Pier Vincenzo (2015): « Sintassi e narrazione nella Storia d’Italia di Guicciardini: effetti di legato e di staccato ». Lingua e stile 50, pp. 209–224.

Nencioni, Giovanni (1984): « La lingua del Guicciardini ». In: Francesco Guicciardini. 1483–1983. Nel V centenario della nascita. Firenze: Olschki, pp. 215–270.

Piselli, Francesca/Proietti, Fausto (s.l.d.) (2017) : Les Traductions comme textes politiques. Un voyage entre

France et Italie (XVIe–XXe siècle). Paris : Classiques Garnier.

Rigon, Antonella (2007) : « La sintassi del periodo nelle “Istorie fiorentine” di Machiavelli e nella “Storia d’Italia” di Guicciardini ». In: Stilistica e metrica 7, pp. 77–129.

13h30-15h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Le séminaire mensuel Philéduc se déroule à la fois en présentiel sur le campus universitaire de Saint Martin d’Hères et en ligne LIEN ZOOM ICI

Lieu : campus universitaire de Saint Martin d’Hères

Maison des Sciences de l'homme - Amphithéâtre 1er étage

Arrêt de tram : Bibliothèque universitaire

par Thea Ionescu, Associate professor, Department of Psychology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

While everybody agrees that human development is jointly determined by genes and environment, the idea that interactions may constitute cognition and thus shape it by becoming our developing cognition is not as widely embraced yet. In this talk I will summarize some arguments for the fundamental shaping by interactions of various aspects of development. I will also tackle this issue with an eye toward education and development. I hope that in the end we will remain with a lot of fruitful questions for future investigations.

15h30 - 17h30

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle des Actes, bâtiment Stendhal Z, rez de chaussée

Intervenant : Alexandre Thévenet (Éducation Nationale)

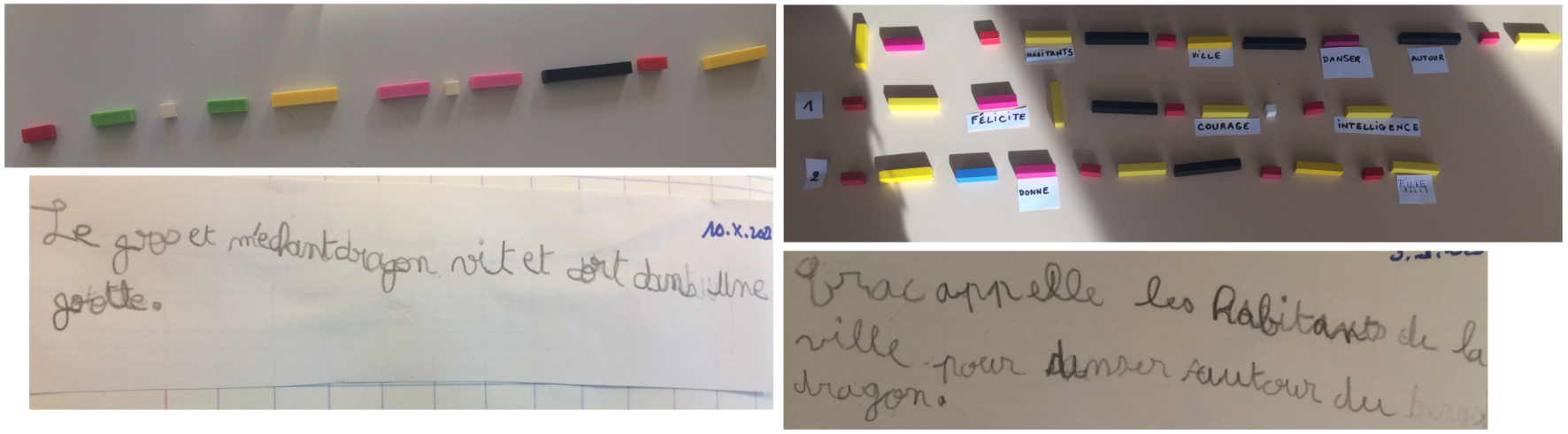

Gérard Chauveau dresse un portrait-robot assez fidèle des jeunes élèves en difficulté de lecture :

L’enfant mauvais lecteur présente presque toujours plusieurs difficultés associées. Il est souvent à la fois mauvais décodeur et trop centré sur le déchiffrage. Il est en même temps faible déchiffreur et faible explorateur de la phrase ou du texte, il identifie mal les mots et les anticipe mal. (Chauveau, 2011 p.143).

La combinaison de représentations de l’écrit et de stratégies inopérantes place l’enseignant face à une situation problème et face à la question des concepts et des outils à mobiliser. Nous avons fait l’hypothèse que les réglettes Cuisenaire pouvaient offrir une alternative à des pistes pédagogiques infructueuses jusque-là. Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs. D’une part, agir à différents niveaux et venir télescoper certaines difficultés identifiées :

D’autre part, en faisant l’expérience d’une démarche inductive, nous espérons développer les compétences grammaticales des apprenants et leur donner des clés pour le traitement orthographique de leurs productions : homophonie, noms propres/noms communs. Nous souhaitons ainsi leur faire explorer d’autres stratégies d’entrée et de prise en main de l‘écrit.

Dans un premier temps, des activités seront proposées aux participants afin qu'ils puissent manipuler les réglettes et prendre conscience de leur potentiel pédagogique dans le champ de la lecture/écriture. Seront présentés ensuite les résultats d'une expérimentation pédagogique menée auprès de jeunes élèves faibles lecteurs. Ces deux temps permettront d'ouvrir le débat sur les différentes manières d'exploiter les réglettes suivant les objectifs pédagogiques poursuivis par les différents participants. Nous vous attendons nombreux !

En raison de l'importance de la manipulation physique lors du séminaire, celui-ci se passera exclusivement en présentiel, sans captation vidéo.

CHAUVEAU, G. (2011). Comment l’enfant devient lecteur. Pour une psychologie culturelle de la lecture, Retz

Ce séminaire

Ce séminaire est organisé dans l’action collective Pédagogies Multimodales

Intervenant

Alexandre Thévenet

enseignant spécialisé dans l’aide à dominante pédagogique.

Un parcours d’une quinzaine d’années au sein de différents dispositifs (Clis, Itep, Ulis, Rased) mais principalement en Ulis et en Rased auprès d’élèves en grande difficulté ou bien avec des troubles des fonctions cognitives, conduit à s’interroger sur les pratiques. Les bonnes vieilles recettes ne fonctionnent pas avec ces apprenants qui sont en échec et qui placent l’institution (Éducation Nationale) dans la même situation. Néanmoins, en dépit de rapports conflictuels aux apprentissages, ces élèves ont aussi développé des stratégies . Ce sont ces procédures, et ces savoir-faire que l’enseignant spécialisé doit faire émerger et exploiter pour restaurer le rapport au savoir.

Lieu

Salle des Actes, Bâtiment Stendhal Z, rez de chaussée

Contact

Sylvain Coulange

sylvain.coulange univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (sylvain[dot]coulange[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)